En el entrenamiento de fuerza y en la práctica deportiva, es común pensar que si una persona realiza un movimiento con mala técnica, tiene más probabilidades de lesionarse. Esta idea se ha repetido durante años, tanto en libros de texto como en certificaciones, pero cuando revisamos la evidencia científica más reciente, encontramos que esa relación entre técnica y lesión no es tan clara como parece.

Muchas veces corregimos la técnica de una persona pensando que así evitaremos lesiones. Sin embargo, esta decisión se basa más en tradición, observación subjetiva o estándares estéticos, que en estudios sólidos y bien diseñados. Eso no quiere decir que la técnica no tenga importancia, sino que es necesario entender cuándo sí y cuándo no vale la pena intervenir.

¿La técnica puede predecir lesiones?

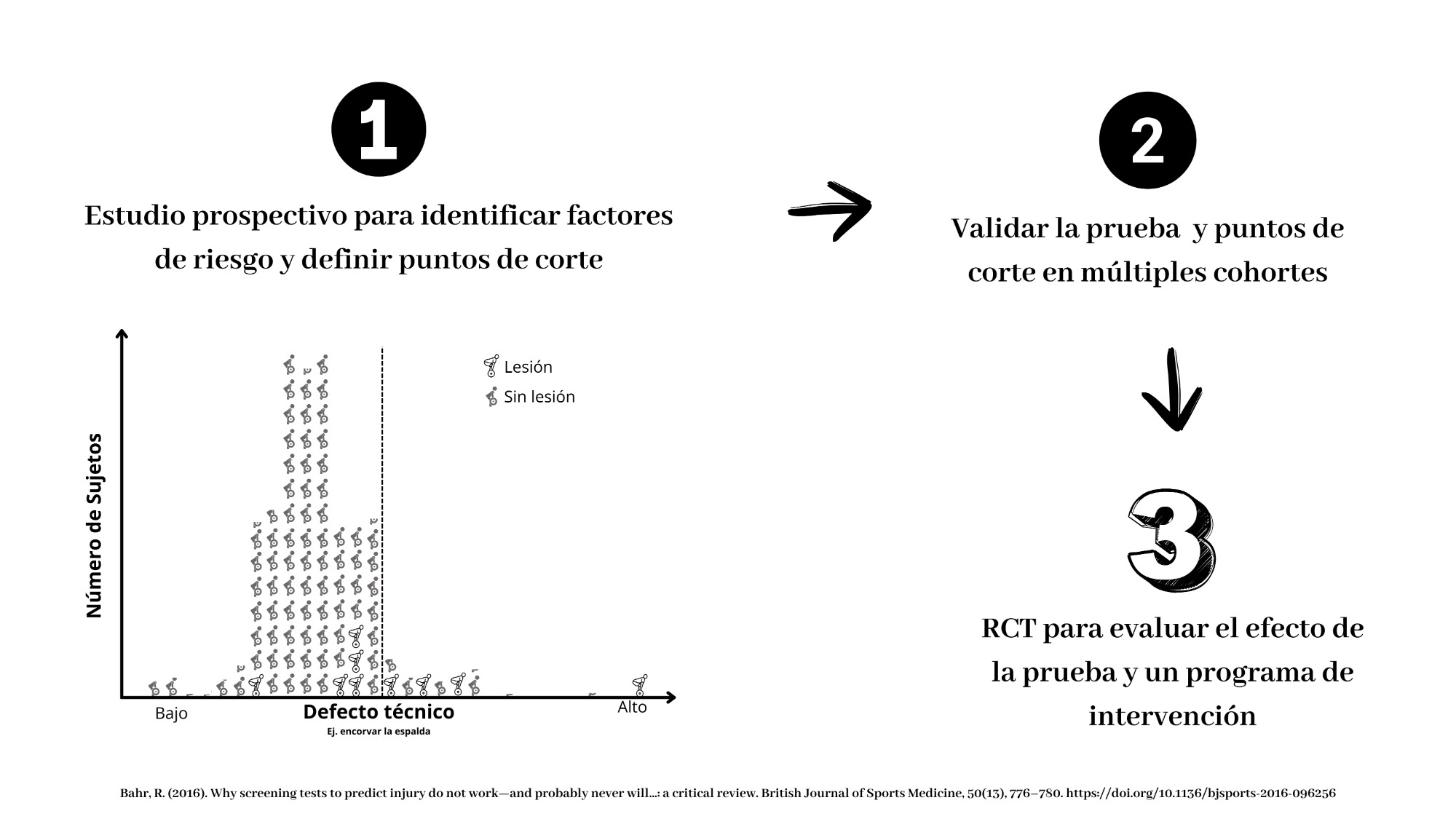

Para sostener, con base científica, que una técnica es riesgosa y que modificarla realmente reduce el riesgo de lesión, es necesario seguir los pasos mínimos del método científico aplicado a esta problemática (figura 1):

1.- Una prueba que mida con precisión el tipo de técnica que consideramos problemática.

2.- Validar esa prueba en distintos grupos de personas para ver si el patrón se repite.

3.- Demostrar con un estudio controlado que hacer una corrección técnica reduce efectivamente las lesiones.

La mayoría de los estudios sobre este tema no cumplen con estos tres requisitos. Algunos encuentran relaciones estadísticas débiles, pero casi ninguno demuestra que intervenir en la técnica realmente evite que una persona se lesione.

Figura 1. Tres pasos de investigación necesarios para desarrollar y validar que una técnica es riesgosa.

Peso muerto con flexión lumbar: ¿realmente es peligroso?

Un ejemplo clásico que ha generado polémica es el peso muerto realizado con ligera flexión lumbar. Durante décadas se ha sostenido, tanto en ambientes clínicos como en gimnasios, que doblar la espalda en este ejercicio es una receta directa para el dolor lumbar. La recomendación automática ha sido alinear la espalda lo más recta posible como si se tratara de una ley universal. Sin embargo, cuando se han hecho estudios serios —con métodos rigurosos y muestras bien definidas—, no se ha encontrado una relación directa, ni estadísticamente significativa, entre ese patrón de flexión y la aparición de dolor o lesiones lumbares (Saraceni et al., 2020).

Uno de los problemas centrales ha sido asumir que toda flexión lumbar bajo carga es dañina, sin considerar las variables que modulan la tolerancia individual al movimiento: volumen de entrenamiento, historial de carga progresiva, fatiga acumulada, estructura corporal o incluso creencias del individuo. Por ejemplo, hay evidencia que muestra que personas entrenadas que incluyen patrones de flexión de forma consistente, sin síntomas, desarrollan adaptaciones estructurales y motoras que les permiten manejar esas posturas con seguridad (van Dieën et al., 2019).

Ahora bien, sí hay contextos donde la flexión podría aumentar el riesgo: cargas cercanas al máximo, acumulación de fatiga o un retorno prematuro tras una lesión previa. Aun así, eso no convierte a la flexión en un error técnico por sí misma. Más bien, la evidencia actual sugiere que el cuerpo puede aprender a tolerar —e incluso a prosperar— en un rango amplio de movimientos, siempre que haya control y progresión (Aspetar, 2022a).

Es más: intentar corregir de forma rígida un patrón de flexión que no genera síntomas ni deteriora el rendimiento podría inducir compensaciones innecesarias o generar miedo al movimiento. Y aunque el antecedente de lesión sí aumenta el riesgo relativo, incluso en esos casos no podemos predecir con certeza quién volverá a lesionarse. La técnica no es un factor determinante aislado, sino uno más dentro de un sistema complejo de interacciones fisiológicas, psicológicas y contextuales (Aspetar, 2022b).

Por lo tanto, no hay una razón biomecánica o epidemiológica sólida para forzar una corrección técnica en este escenario, a menos que el contexto clínico o el desempeño lo justifique.

¿Sirven las pruebas de movimiento funcional para predecir lesiones?

Pruebas como el FMS, el Drop Jump Test o algunas pruebas de fuerza excéntrica se han utilizado ampliamente con la intención de identificar a personas con mayor riesgo de lesión antes de que ocurra el evento. La lógica detrás de estas herramientas es atractiva: medir patrones de movimiento, puntuarlos, y luego intervenir en quienes “fallan” para reducir su riesgo. Sin embargo, cuando estas ideas se han puesto a prueba bajo metodologías científicas robustas, los resultados han sido decepcionantes.

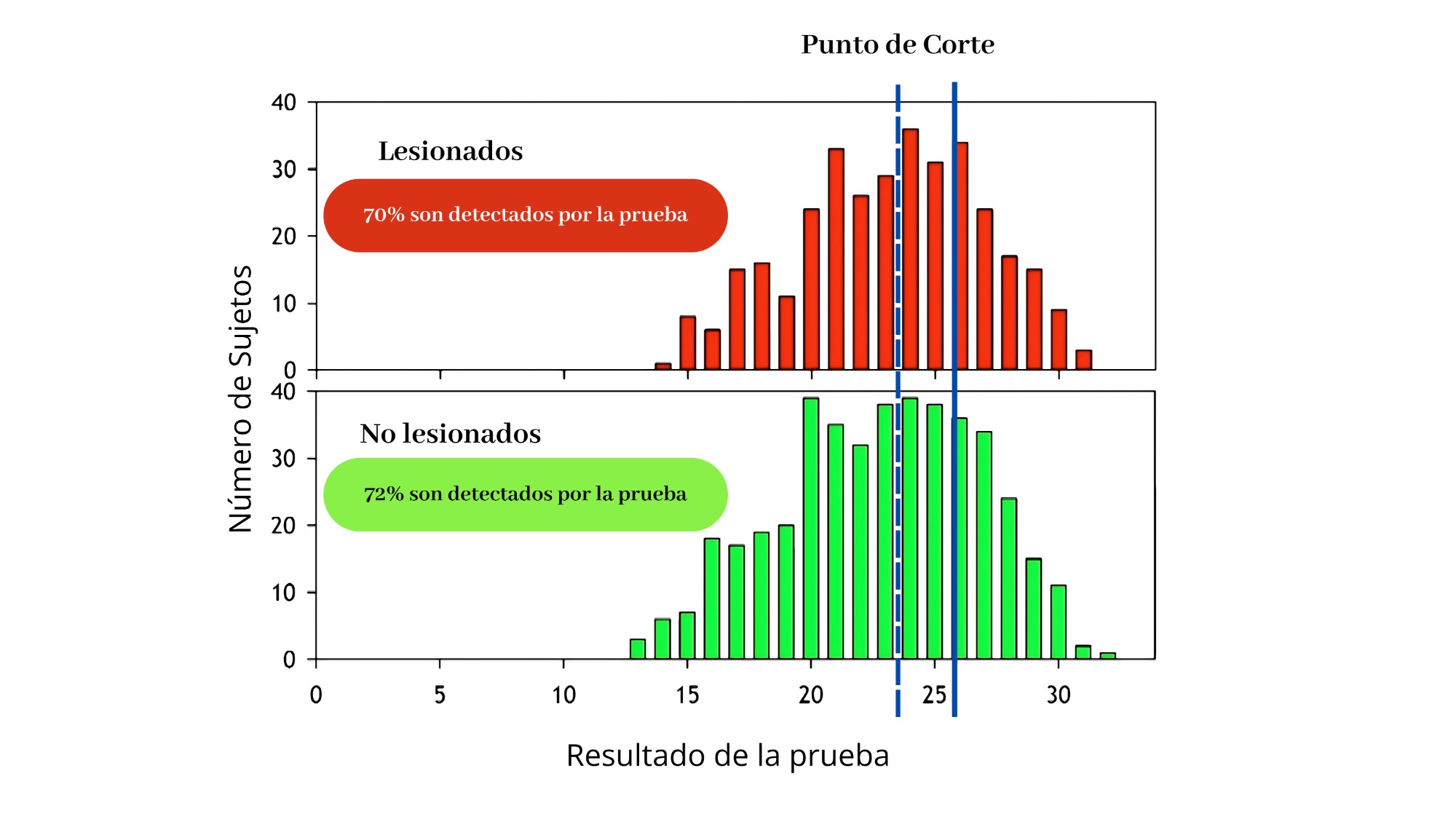

Muchos de estos estudios han demostrado una pobre capacidad predictiva. A veces las pruebas logran identificar a individuos que terminan lesionándose, pero otras veces no. En varios metaanálisis y cohortes longitudinales, la precisión de estas pruebas para predecir lesiones apenas supera, o ni siquiera supera, la probabilidad obtenida al azar. Por ejemplo, cambiar el punto de corte —es decir, el umbral a partir del cual se clasifica a alguien como “en riesgo”— puede mejorar la especificidad, pero lo hace a costa de reducir drásticamente la sensibilidad, o viceversa. Esto genera una especie de “efecto columpio”: al intentar mejorar una métrica de desempeño predictivo, inevitablemente se sacrifica otra.

Y el problema no es solo estadístico. Es conceptual. Estas pruebas tienden a tratar la prevención como un asunto de binarios: te mueves bien o mal, tienes riesgo o no. Pero las lesiones ocurren en sistemas complejos, donde intervienen decenas de variables que interactúan entre sí, muchas de ellas invisibles para estas pruebas. Por eso, aunque pueden aportar datos interesantes para el análisis del movimiento, su uso como herramienta principal de predicción de lesiones hoy por hoy carece de justificación sólida desde la evidencia científica.

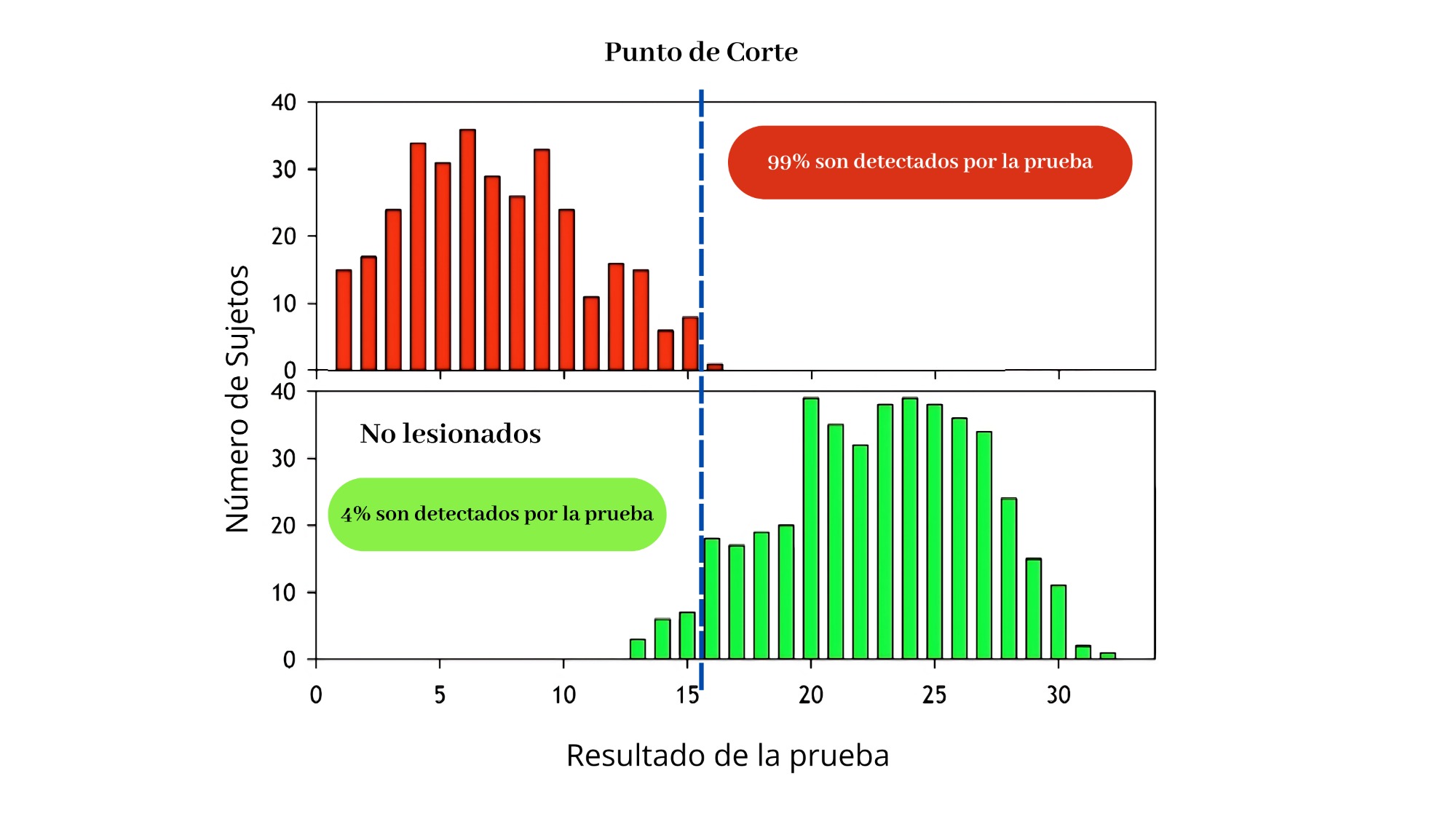

En un escenario ideal, una prueba diagnóstica o predictiva debería poder distinguir perfectamente entre personas lesionadas y no lesionadas. Es decir, sus distribuciones no deberían solaparse.

Esto permitiría establecer un punto de corte claro en donde casi todos los lesionados sean correctamente identificados (alta sensibilidad) y casi ningún no lesionado sea detectado como positivo (alta especificidad) (figura 3).

Esto es prácticamente inalcanzable en contextos reales, especialmente en medicina o rendimiento deportivo.

Figura 3. La prueba ideal.

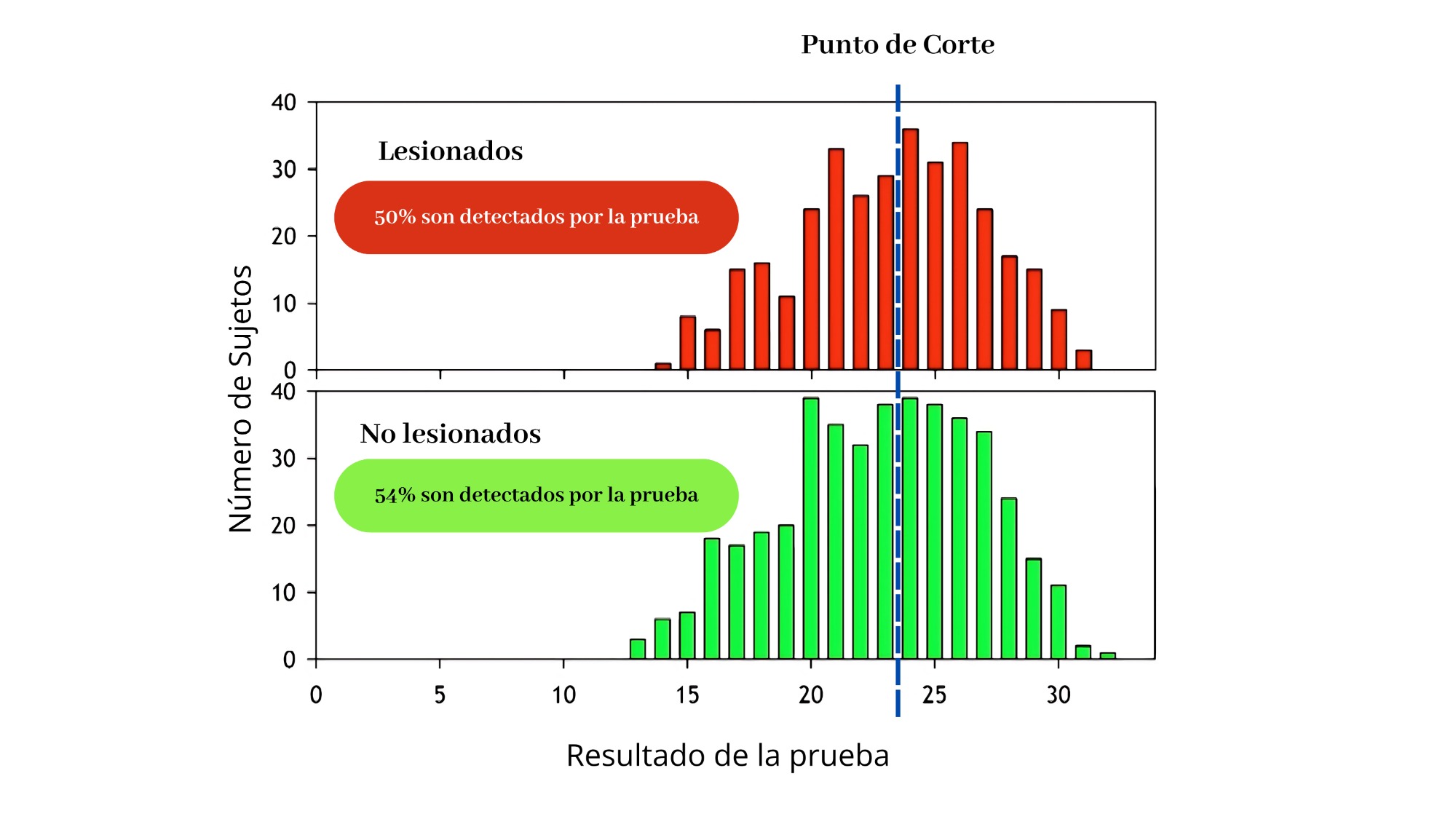

En la realidad, los resultados de las pruebas se superponen: personas lesionadas y no lesionadas pueden tener resultados similares. Esto implica que al aplicar un único punto de corte, inevitablemente cometeremos errores, ya sea clasificando a personas lesionadas como no lesionadas (falsos negativos), o a personas sanas como lesionadas (falsos positivos). Aquí, por ejemplo, vemos que alrededor del 50% de los lesionados son detectados, pero también más del 50% de los no lesionados son clasificados como en riesgo. Esto compromete tanto la sensibilidad como la especificidad de la prueba (Figura 4).

Figura 4. La prueba real

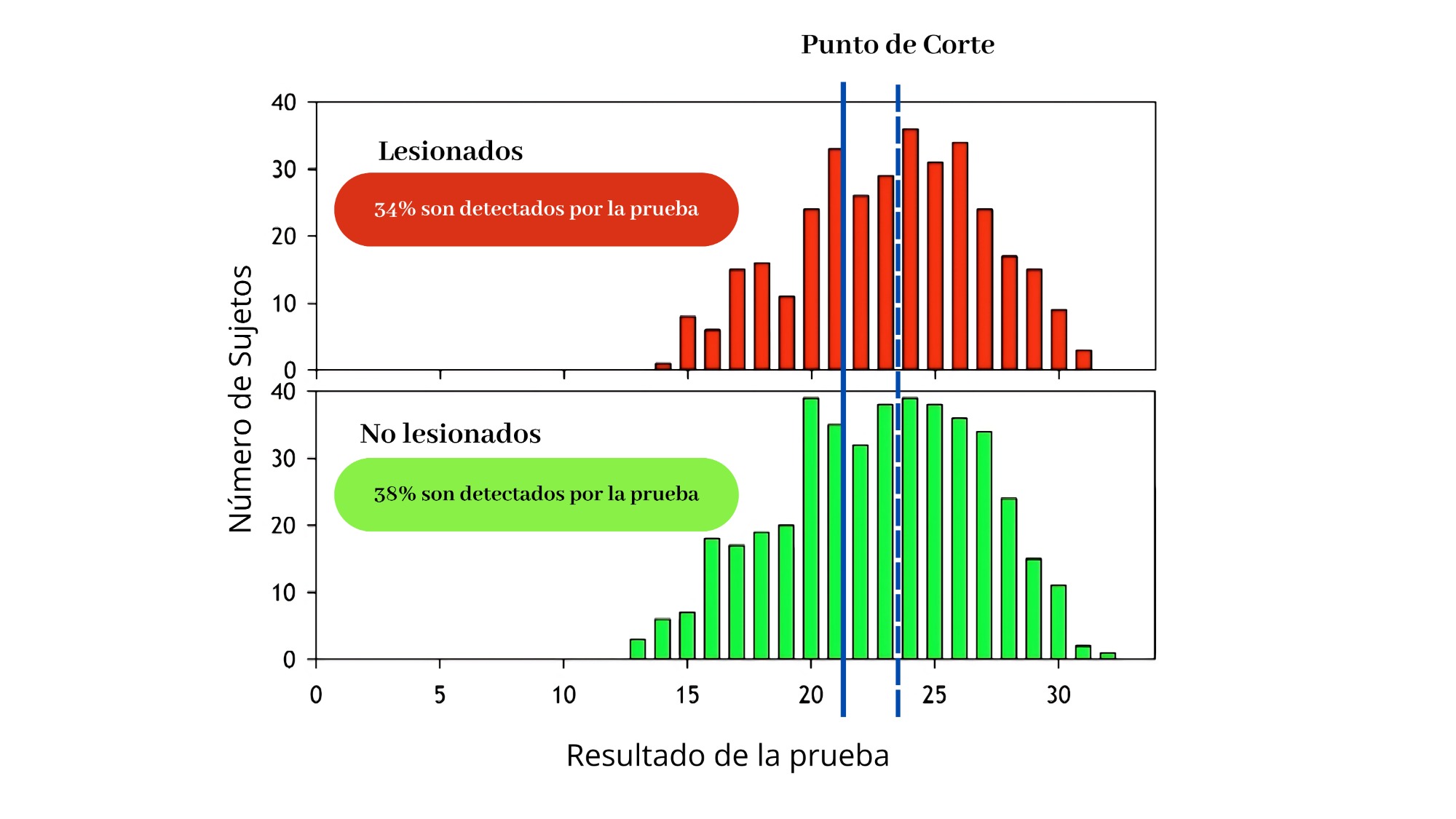

Mover el punto de corte a la izquierda implica ser más estricto: menos personas serán clasificadas como “en riesgo”. Esto disminuye los falsos positivos, es decir, mejora la especificidad. Sin embargo, muchos sujetos lesionados quedarán fuera del umbral, lo cual reduce la sensibilidad. Este enfoque puede ser útil si el objetivo es minimizar intervenciones innecesarias en personas sanas, pero tiene un costo importante: más lesiones reales pasan desapercibidas (figura 5).

Figura 5. Prueba real, con el punto de corte a la izquierda.

Al mover el punto de corte a la derecha el umbral se vuelve más permisivo: más personas caen dentro del rango “en riesgo”. Esto aumenta la detección de lesionados (sensibilidad), pero también eleva la cantidad de personas sanas clasificadas como en riesgo, es decir, disminuye la especificidad. Este tipo de decisión puede ser razonable si el objetivo es no dejar pasar a nadie con riesgo real, pero conlleva más falsos positivos, lo cual puede generar sobreintervención, ansiedad o gastos innecesarios (figura 6).

Figura 6. Prueba real con el punto de corte a la derecha.

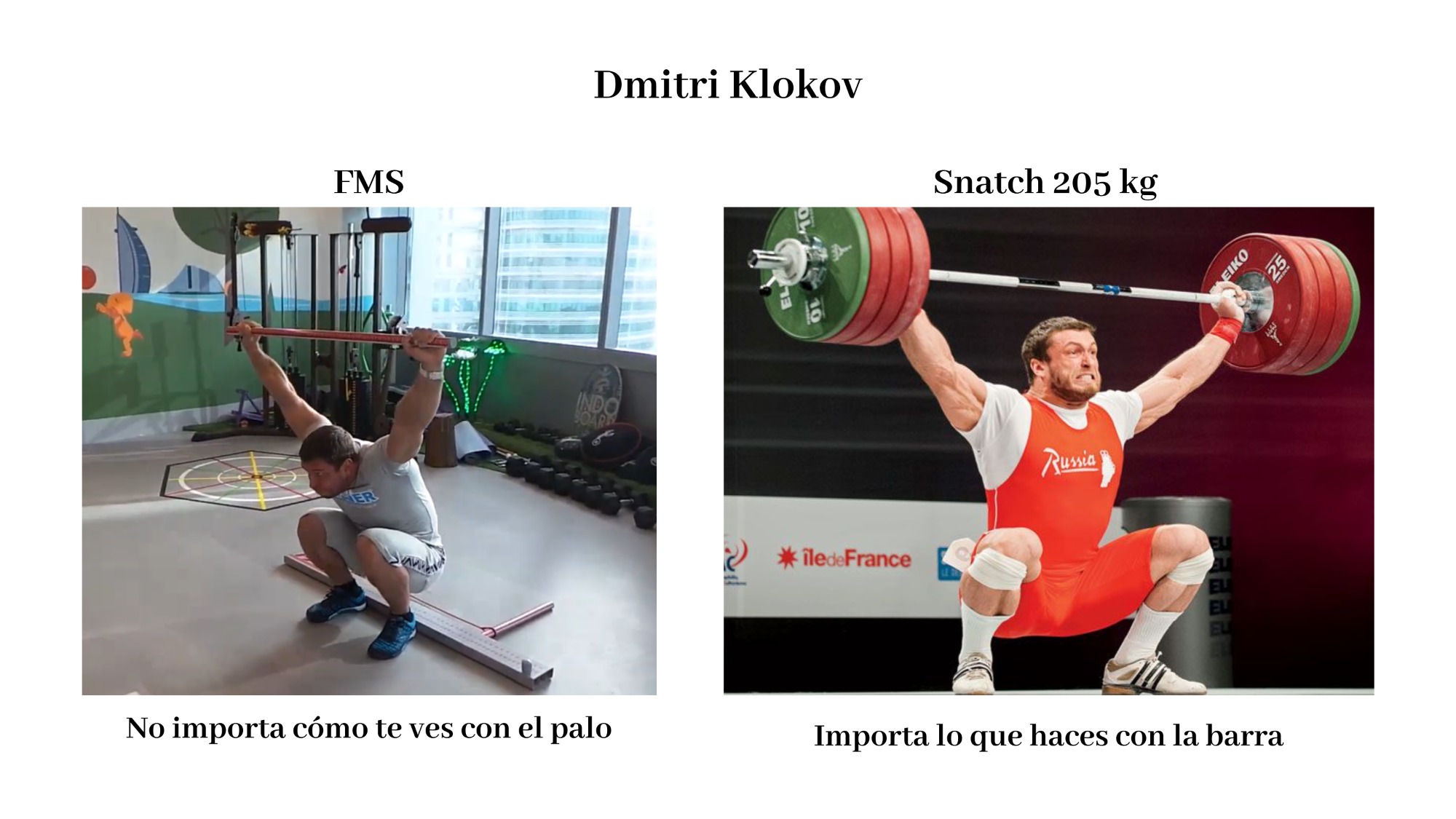

Para dejar más claro este punto: incluso atletas de élite, con niveles de rendimiento extraordinarios, pueden fallar estrepitosamente en pruebas de predicción de riesgo. Un caso que ilustra esto con claridad es el del halterófilo Dmitry Klokov (figra 7). A nivel visual, sus patrones de movimiento con un palo o en pruebas funcionales podrían parecer poco óptimos o incluso preocupantes si se evaluaran con ciertas escalas técnicas convencionales. Sin embargo, cuando se enfrenta a una barra con cargas elevadas —en contextos reales de competencia— demuestra un nivel de control, potencia y eficiencia difícil de igualar.

Este contraste pone en evidencia que la habilidad para levantar, resistir y adaptarse bajo carga no siempre se refleja en lo que vemos durante una prueba sin carga. No importa tanto cómo te ves con el palo... lo que importa es qué haces con la barra. Esa brecha entre la evaluación y el rendimiento real es justo lo que desarma muchas de las pretensiones predictivas de las pruebas funcionales convencionales.

Figura 7. Dmitry Klokov en una prueba de movimiento funcional y realizando un levantamiento de 205 kg.

¿Por qué ocurren las lesiones realmente?

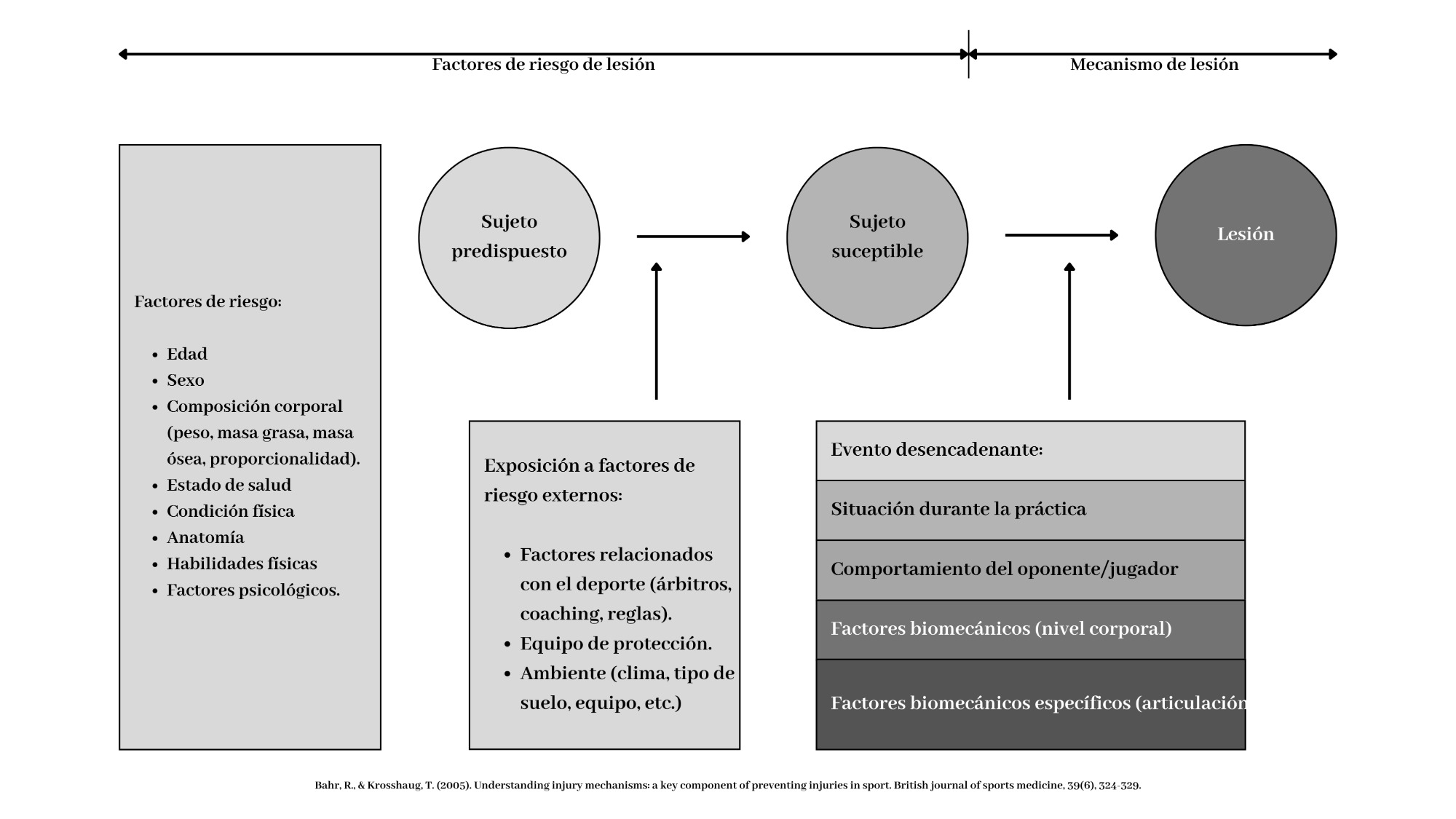

Las lesiones no dependen solo de la técnica. Son el resultado de muchos factores que se combinan (figura 2). Algunos de ellos son:

- Factores personales: edad, composición corporal, fuerza, salud mental, historial de lesiones, calidad del sueño, inflamación de bajo grado, etc.

- Factores del entorno: tipo de deporte, calidad del suelo, temperatura, reglas, coaching, tipo de equipamiento.

- Factores agudos: fatiga, contacto inesperado, sobrecarga, pérdida de control, situaciones imprevistas.

De todos estos, uno de los factores con mayor peso es haber tenido una lesión previa. Las personas que ya se lesionaron antes tienen más probabilidades de volver a lesionarse que quienes nunca lo han hecho. Aun así, esa probabilidad aumentada no nos permite saber con certeza quién, dentro de ese grupo, volverá a lesionarse y quién no. Es decir, sigue siendo un factor de riesgo, no un destino inevitable.

¿Cuándo sí tiene sentido corregir la técnica?

No se trata de nunca corregir. Se trata de corregir con criterio. Vale la pena intervenir cuando:

- Hay dolor que se relaciona con la forma de moverse.

- El patrón técnico impide una buena transferencia de fuerza.

- La persona evita ciertos movimientos por miedo o creencias equivocadas.

- El progreso se estanca sin que haya otra causa evidente.

Si nada de eso está presente, es mejor permitir que la persona mantenga su forma natural de moverse, siempre que no haya signos de sobrecarga o síntomas clínicos.

Conclusión: la técnica importa, pero no lo es todo.

La técnica no es una garantía de prevención, ni un estándar universal. Es una herramienta. Y como toda herramienta, tiene que adaptarse al contexto, al cuerpo y a la tarea. Corregir por costumbre o por estética puede ser más dañino que útil. Hay que mirar más allá de cómo se ve un movimiento, y prestar atención a cómo responde el cuerpo con el paso del tiempo. Cuestionar lo que se da por hecho no es debilidad, es madurez profesional. Si estamos dispuestos a revisar nuestras ideas con base en evidencia, podemos tomar decisiones mucho más acertadas.

Nos leemos en la siguiente entrada.

Dig Deeper

- Bahr, R. (2016). Why screening tests to predict injury do not work—and probably never will…: a critical review. British Journal of Sports Medicine, 50(13), 776–780. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096256

- Saraceni, N., Kent, P., Ng, L., Campbell, A., Straker, L., & O’Sullivan, P. (2020). To flex or not to flex? Is there a relationship between lumbar spine flexion during lifting and low back pain? A systematic review with meta‑analysis. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 50(3), 121–130. https://doi.org/10.2519/jospt.2020.9218

- Van Dieën, J. H., Reeves, N. P., & Kawchuk, G. (2019). How to lift a box that is heavier than expected without injuring your back. British Journal of Sports Medicine, 53(18), 1141–1142. https://doi.org/10.1136/bjsports-2018-100254

- Aspetar. (2022a). Stay in the Game: Comprehensive Approaches to Decrease the Risk of Sports Injuries. Doha: Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital.

- Aspetar. (2022b). Sports Medicine Collection – Volumen 2. Doha: Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital.