INTRODUCCIÓN

Nuestros músculos son altamente adaptables y pueden modificar su morfología en respuesta al entrenamiento, y de esta manera, mejorar nuestra calidad de vida, así como nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra calidad como personas. Sin embargo, la hipertrofia muscular, como solemos referirnos al incremento en el tamaño de estos, puede manifestarse de distintas formas: grosor muscular, volumen y masa muscular, área muscular y área transversal de la fibra muscular. ¿Son equivalentes todas estas medidas? No realmente, y este es un tema del cual poco hemos hablado y considero de vital importancia para mejor comprender la literatura científica y sus fortalezas y limitaciones.

Es muy usual en la consulta nutricional pensar que herramientas como las básculas de bioimpedancia o medidas antropométricas como los perímetros son capaces de realmente detectar cambios en la cantidad de masa muscular semana con semana o bien, mes con mes. Desafortunadamente, esto está lejos de ser cierto, y esto aplica para diversos métodos incluso. Previamente Juan escribió sobre el ultrasonido en nuestro blog, así que incluso con esta herramienta, puedes imaginarte las limitaciones que existen a la hora de medir el crecimiento muscular.

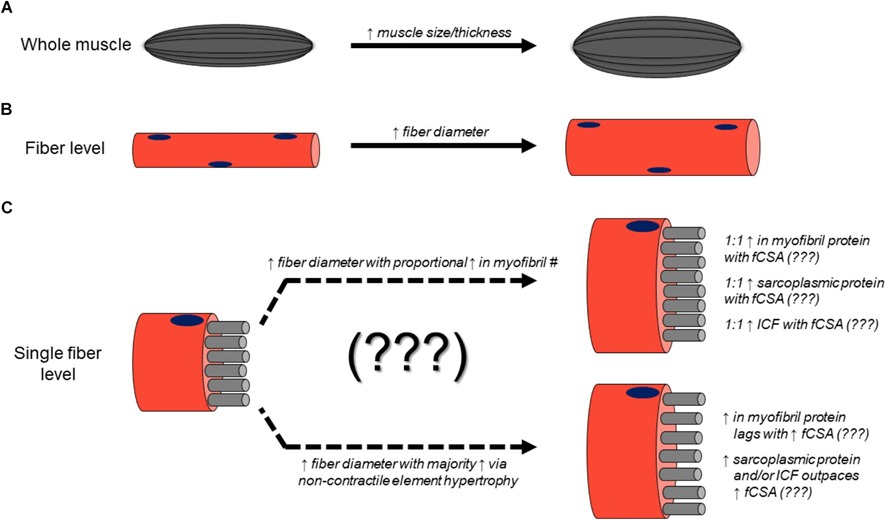

Tradicionalmente, pensamos que la hipertrofia muscular es una respuesta al entrenamiento en la cual se acumulan proteínas contráctiles y estructurales gracias a un incremento en el número de sarcómeros (la unidad funcional del músculo) en las miofibrillas preexistentes, y de esta manera, este proceso resulta en un incremento en el área transversal de la fibra (fCSA). El problema es que dependiendo de qué método se use para evaluar la hipertrofia, esto puede o no ser cierto. El propósito de este trabajo fue realizar una revisión de la composición y estructura del músculo, así como de los distintos métodos disponibles para evaluar la hipertrofia mencionando sus fortalezas y limitaciones y así, abrir una nueva brecha en la investigación pertinente.

EL ESTUDIO

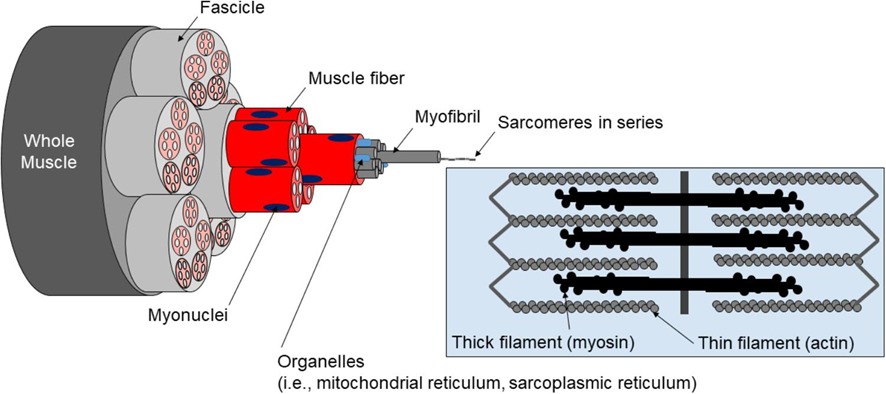

El primer paso en esta compleja tarea es describir la composición y estructura del músculo esquelético. De acuerdo con los autores, podemos describirlo en 5 niveles:

1. Músculo completo cubierto por la fascia

2. Fibras musculares dentro de haces de fascículos

3. Miofibrillas dentro de fibras individuales

4. Sarcómeros dentro de miofibrillas

5. Proteínas dentro de sarcómeros

Imagina como una imagen a la cual hacemos zoom progresivo y encontramos diversas sorpresas en cada acercamiento, querido(a) lector(a).

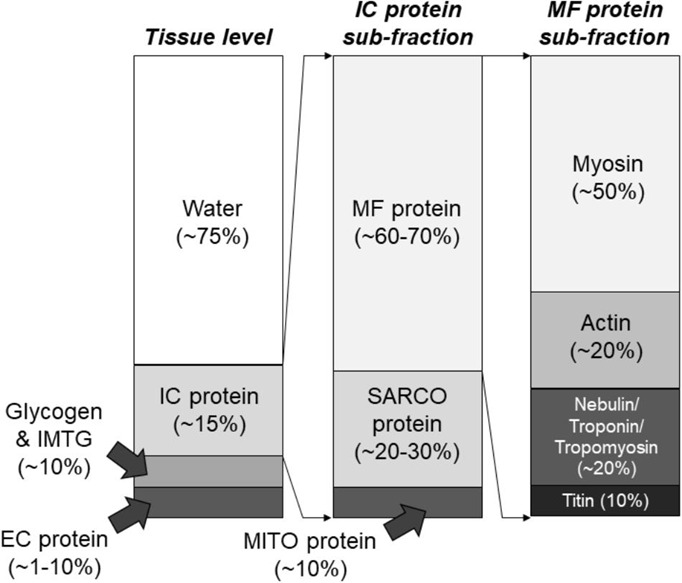

Otra forma de verlo es 3 niveles diferentes:

1. Nivel tisular: compuesto de agua, proteínas intracelulares, glucógeno, triglicéridos intramusculares y proteínas extracelulares

2. Subfracción de proteínas intracelulares: proteínas miofibrilares, sarcoplásmicas y mitocondriales

3. Subfracción de proteínas miofibrilares: actina y miosina, nebulina, troponina, tropomiosina y titina

Muy bien, ya que hemos visto cómo podemos describir el músculo de acuerdo con sus distintos componentes, veamos qué métodos existen para evaluar los cambios suscitados por el estímulo del entrenamiento. De entrada, creo que podemos imaginar lo verdaderamente difícil que esto; en parte, si recordamos que la hipertrofia de todo el músculo es en realidad un cúmulo de adaptaciones distintas, nos daremos cuenta de que no se trata de una adaptación específica per se, a diferencia de la fuerza, por ejemplo. La hipertrofia no distingue entre cargas pesadas o ligeras, siempre y cuando estemos próximos al fallo muscular momentáneo.

¿Qué es entonces la hipertrofia y cómo la entendemos?

Una definición operativa propuesta por los autores es simplemente un aumento en la masa del músculo esquelético. Sin embargo, deja demasiado al aire, ya que no se especifican qué componente de esta masa se afecta y cómo esto impacta en la función del tejido.

¿Qué es la sarcomerogénesis?

Una creencia popular es que la hipertrofia sucede gracias a la adición de sarcómeros o serie o en paralelo en las miofibrillas ya existentes, o bien, gracias a la adición de nuevas miofibrillas, a lo cual denominamos miofibrilogénesis. Lo curioso es que la evidencia de que esto suceda en respuesta al entrenamiento de fuerza es carente; por ejemplo, algunas personas pueden experimentar aumentos o disminuciones significativos en el contenido de proteínas miofibrilares o en el número de miofibrillas, mientras que otros no, en respuesta al mismo programa de entrenamiento. Así que, por ahora, es difícil saber si la acreción de proteínas miofibrilares sea responsable de los aumentos en el área transversal de la fibra (fCSA).

¿Cómo se mide la hipertrofia?

| Medidas comunes para el cuerpo completo | 1. DXA 2. BodBod 3. Pesaje hidrostático 4. BIA 5. Pliegues |

| Medidas comunes localizadas | 6. Resonancia magnética 7. Tomografía computarizada 8. Ultrasonido 9. Antropometría |

| Medidas microscópicas comunes | 10. Biopsia muscular 11. Evaluación específica de la fCSA |

| Medidas ultramicroscópicas y moleculares | 12. Biopsia muscular 13. TEM 14. Protocolos de centrifugado diferencial |

Ahora, ¿qué es lo que necesitamos saber de todos estos, específicamente los más comunes empleados por ejemplo en la consulta nutricional y la investigación científica? Para eso, quiero que nos centremos primeramente en los que usamos los nutriólogos para evaluar cómo responden nuestros clientes a la intervención nutricional destinada a la ganancia de masa muscular.

BIA o bioimpedancia eléctrica

Esta es una que todos conocen. Ya sabes, esa báscula que nos indica cuánto músculo, grasa, agua, e incluso nos dice nuestra edad metabólica de paso. Muchos nutriólogos confían demasiado en esta tecnología, y quizás deberían reconsiderar un poco su funcionamiento y limitaciones asociadas. Este método funciona al estimar el agua corporal total calculando la oposición al flujo de una corriente eléctrica y posteriormente estimando la masa grasa y masa libre de grasa. Por tanto, las variaciones en el estado de hidratación pueden afectar los resultados, así como las fórmulas empleadas por cada fabricante, así como la intensidad y variedad de estas corrientes eléctricas.

Antropometría

Sí, a los nutriólogos nos encanta, lo sé, sin embargo, es importante recordar que ninguna de las mediciones incluidas en esta técnica evalúa directamente el tejido muscular. De utilizarse, quizás sea mejor idea utilizar los datos crudos en oposición a procesarlos mediante fórmulas para estimar la composición corporal. Como ves, para la investigación científica estas herramientas se quedan muy cortas, y es por eso que son requeridas evaluaciones directas del tejido muscular, así que exploremos algunas a continuación.

Ultrasonido

Esta es muy común encontrarla en la literatura y, de hecho, si eres lector habitual del blog la habrás visto mencionada en diversas ocasiones previas. Esta herramienta tiene las ventajas de ser sencillo, no invasivo y relativamente económico, al menos en comparación con otras. Sin embargo, no es perfecto puesto que el grosor muscular, el ancho y la longitud del músculo pueden hipertrofiarse de forma diferente, y los cambios proximales pueden ser diferentes de los distales. Adicionalmente, la calidad de las mediciones depende en gran medida del evaluador, que fue algo de lo cual hablamos a profundidad en mi charla con el Dr. Eduardo De Souza, un referente internacional en el ámbito de la investigación.

Tomografía computarizada

Este método permite obtener imágenes 2D de alto contraste con intensidades de píxeles relacionadas con la densidad del tejido y en la actualidad, se considera suficientemente confiable para evaluar los cambios en la CSA muscular. En la misma línea, existe la tomografía computarizada cuantitativa periférica, que tiene la característica de ser capaz de reflejar cambios en proteínas contráctiles y posibles alteraciones en los cambios de líquido inducidos por el entrenamiento o los cambios de glucógeno.

Biopsias

Se trata de un método con bastante historial y que, gracias a la introducción de la aguja de Bergström en 1962 comenzó a utilizarse en mayor medida. Esta se expresa como cambios en el fCSA que pueden ser suficientemente sensibles como medida de la hipertrofia del músculo esquelético, pero dependen de cómo se procesa el tejido, en dónde se ubica la propia biopsia, clima del laboratorio y diversos factores externos pueden limitar su utilización e interpretación.

Resonancia magnética

Finalmente, la resonancia magnética permite distinguir músculos por separado, no es invasiva y es generalmente considerada como el estándar de oro para la evaluación regional de la masa muscular. Desafortunadamente, no es capaz de detectar cambios en proteínas contráctiles, proteínas sarcoplásmicas, ni diferencias entre el líquido intra y extracelular.

EL MAYOR PROBLEMA DE TODAS ESTAS MEDICIONES

¿Listo para lo increíble de todo esto? Resulta que cuando combinamos las mediciones macroscópicas, microscópicas, ultramicroscópicas y bioquímicas, cuando se obtienen luego de una intervención de entrenamiento de fuerza, tienen poca concordancia. Por ejemplo, DXA muestra una correlación moderada con la tomografía, mientras que la fCSA muestra diferencias al compararse con la resonancia magnética.

A continuación, puedes ver cómo dependiendo del dominio sobre el cuál se hacen las evaluaciones, es decir, a nivel tisular, de fibras y de fibras individuales, podríamos hacer uso de distintos métodos, cada uno con sus limitaciones propias y no necesariamente con una correlación clara entre métodos.

¿Qué sigue ahora?

El propósito principal de esta entrada es solo tomar consciencia de lo verdaderamente complejo que es medir el crecimiento muscular y, paradójicamente, relajarnos un poco. Si acaso la bioimpedancia, la masa corporal, los perímetros o cualquier herramienta que estás usando tú o tu nutriólogo actualmente, de repente no parece tener mucho sentido, pierde cuidado, presta atención a las tendencias al mediano y largo plazo y concéntrate en seguirte esforzando día con día en tu entrenamiento. Es una mejor idea usar toda esa energía mental en el gimnasio y luego de ello, tomar un momento para relajarte y hacerlo una y otra vez. En verdad, es así de sencillo, no lo hagamos más complicado y problemático.

CONCLUSIONES

Ahora, en tanto a las propuestas de los investigadores, nos sugieren algunos puntos particulares muy interesantes:

1.- Que los artículos que exploran los cambios en la masa muscular también indiquen la fiabilidad test-retest de las pruebas empleadas, así como el error estándar para, con mayor confianza, comprender los cambios macro y microscópicos, así como moleculares.

2.- Al no usar mediciones directas, como el DXA, indicar lo que realmente mide el método en cuestión. En este caso, la masa libre de grasa en oposición a la hipertrofia.

3.- Reportar el tipo específico de hipertrofia obtenido tras la intervención de entrenamiento.

4.- Elegir la evaluación que mejor corresponda con la pregunta de investigación.

Aunque las técnicas disponibles actualmente parecen discrepar entre ellas, esto, de acuerdo con los autores, es una oportunidad de mejora continua y aprendizaje que, personalmente, también nos puede beneficiar como practicantes, atletas y entusiastas del entrenamiento de fuerza y la musculación.

REFERENCIA

Haun, C. T., Vann, C. G., Roberts, B. M., Vigotsky, A. D., Schoenfeld, B. J., & Roberts, M. D. (2019). A Critical Evaluation of the Biological Construct Skeletal Muscle Hypertrophy: Size Matters but So Does the Measurement. Frontiers in physiology, 10, 247. https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00247